はじめに、

先日、箱型バランスシートというものに出逢いました。

というのも、「3秒でバランスシートが読める本」という本を読んでバランスシート(以下B/S)を一発で理解する方法が書いてあったわけなのですが、そのために使うのが箱型バランスシートなるものです。

B/Sはとてもとっつきにくいですよね。でも損益計算書(以下P/L)はとても数字が入ってくる。それはP/Lは単純でB/Sは複雑だからなんだとか。いや、まあ僕も実際に読んでみて確かにその感じはわかります。なぜならP/Lは5種類の利益で構成されているだけっちゃあだけですから。単純だからこそごまかし安いらしいです。粉飾とかはたいていP/Lをいじっているんだとか。

箱型バランスシートについて

箱型バランスシートは以下のように「現金預金」、「流動資産」、「固定資産」、「流動負債」、「固定負債」、「純資産」で構成されます。「流動資産」はB/Sの「流動資産の合計」から「現金預金」を引いた値になります。

【画像】

このバランスシートの形から大きく6種類に分けられます。「債務超過」、「自動車操業」、「安定経営」、「成長経営」、「お金持経営」、「金満経営」の6つです。

それぞれは以下のような特徴を持ちます。注意が必要なのが流動資産で、現金及び預金を含めた場合の流動資産と含めない場合の流動資産があることです。

- 債務超過:純資産がマイナスのB/Sです

- 自動車操業:純資産はプラスですが、流動資産が流動負債より小さいものです

- 安定経営:純資産はプラスで流動資産は流動負債よりも大きいです。しかし、流動資産が負債合計よりも小さいです。

- 成長経営:純資産がプラス。流動資産が負債合計より大きいが、現金及び預金は流動負債よりも小さいです。

- お金持経営:純資産はプラス。現金及び預金を含めた流動資産が負債合計より大きく、さらに現金及び預金が流動負債より大きいです。

- 金満経営:純資産がプラス。現金及び預金を含めた流動資産が負債合計より大きく、さらに現金及び預金が負債合計よりも大きなB/Sです。

「債務超過」→「自動車操業」→「安定経営」→「成長経営」→「お金持経営」→「金満経営」で会社のお金が潤沢になっていってます。

実際に箱型バランスシートを作って会社を調べてみる

さて今回の本題です。実際に決算書の値から箱型バランスシートを作ってみます。こういうのは実際に例を用いることでより理解が深まるものです。

今回用いるのはシチズン時計株式会社になります。選んだ理由は株雑誌を適当に開いたら一番最初に目に留まったからです(笑)。他には特に理由はありません。シチズン時計は腕時計の大手ですね。以下のリンクから決算資料を引用させていただきました。

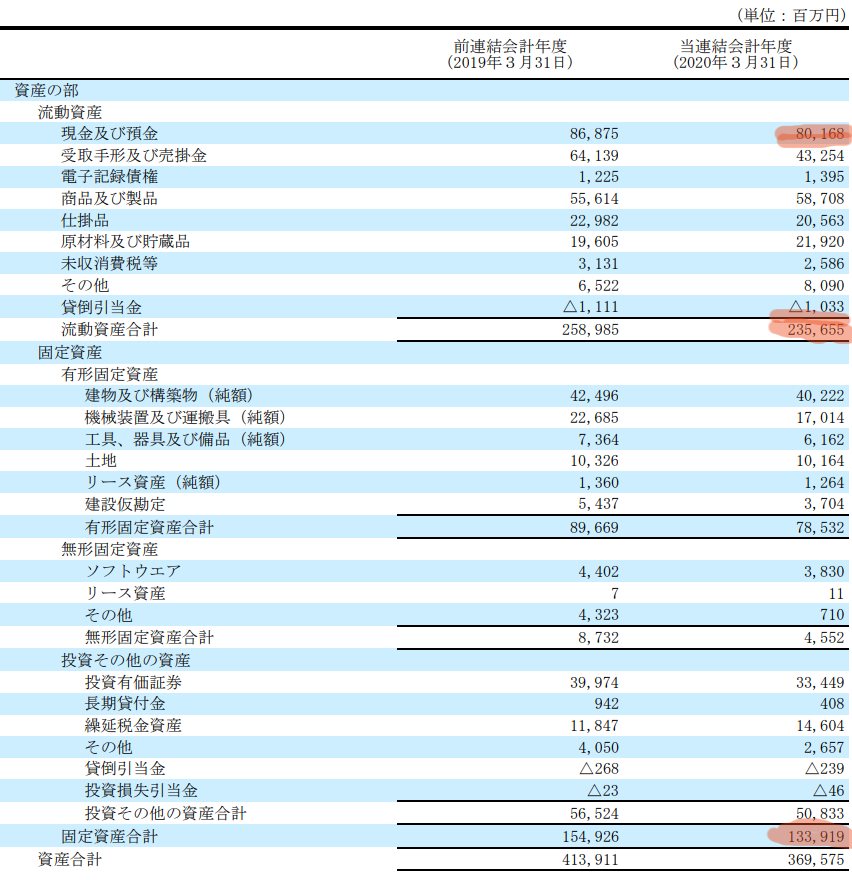

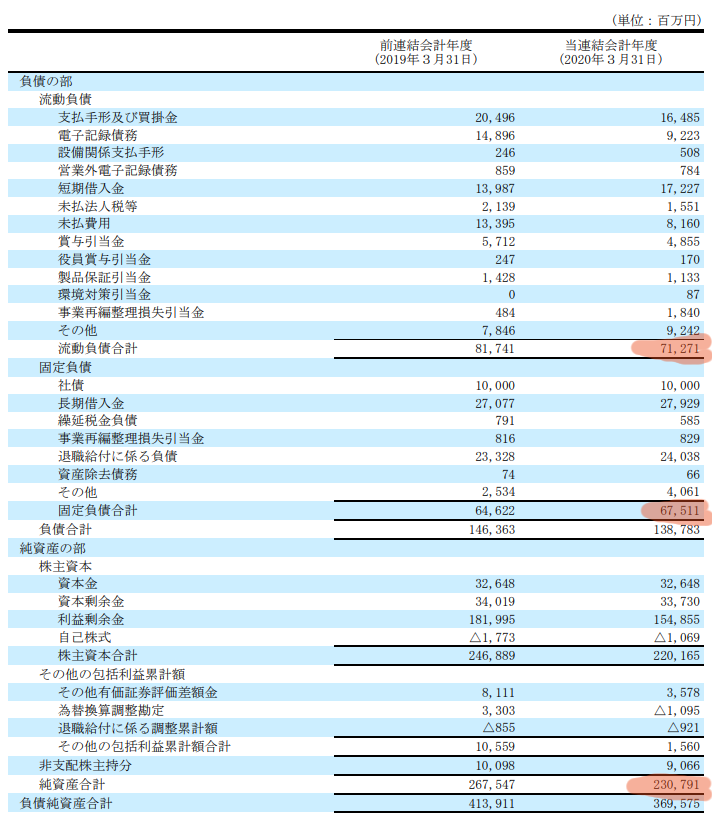

B/Sの以下の赤い部分が使用する値になります。

以下が資産の部になります

そして以下が負債の部と純資産の部になります。

そして上記のB/Sから箱型バランスシートを作るために必要になる各値は以下になります。単位は(百万円)です。

- 現金及び預金:80168

- 流動資産(流動資産の合計 – 現金及び預金):155487 (235655 – 80168)

- 固定資産:133919

- 流動負債:71271

- 固定負債:67511

- 純資産:230791

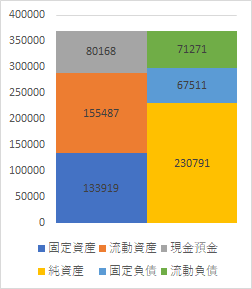

実際に2019年(2020年5月発表)の決算短信から作成した箱型バランスシートが以下になります。単位は(百万円)です。B/Sは左右グラフの高さが等しくなります。等しくならなかったらどこかが間違っていますので見直してみてください。

この箱型バランスシートがどのパターンに当てはまるかというと、「安定経営」にも「成長経営」にも「お金持経営」当てはまり、結果、「お金持経営」という十分なお金を企業が持っているという事になります。2020年5月の発表ですが、2019年4月~2020年3月までなので、ぎりぎりコロナの影響が出始めているところの成績になります。来年の決算短信はまた悪くなっている可能性もあります。

さらに深堀り。時系列で見てみる

時系列で見るとよりその会社が分かるようになります。つまり経営がうまくいく途中なのか、経営が失敗している途中なのかがわかるという事です。

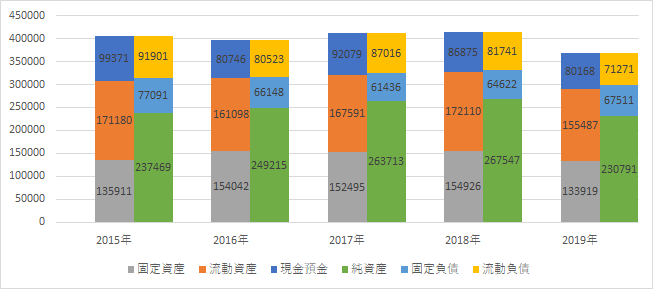

ここでもシチズン時計株式会社の決算書から割り出した箱型バランスシートになります。以下がその箱型バランスシートになります。

計算していただくとわかりますが、2015年~2019年まで「お金持経営」をしている優良企業でした。

あまり変化がないと面白くないですが、安定してお金があるという事は大事なことです。一方で、2015年から2016年にかけて現金及び預金が結構減少していて「成長経営」になりかけていたのが少し気になりました。

まとめ

今回は、箱型バランスシートというものを試してみました。実際にその企業がわかるようになるかもしれないので継続していろんな企業で試してみようと思います。