はじめに

フーリエ変換をデジタルで扱う時、困る事としては、フーリエ変換は連続な関数に使用するという事です。

しかし、デジタルの世界では値はとびとびの値になります。

そこでデジタルの世界で使えるように離散の値を用いた離散フーリエ変換が登場します。

今回は、離散フーリエ変換を求めてみようと思います。

前回はフーリエ変換の式まで求めました。

前回の記事👇

ただ、離散フーリエ変換を求めるアプローチは

フーリエ級数展開⇒離散フーリエ変換

という流れになります。

フーリエ級数展開を求めた時の記事は以下👇

こちらの記事で求めた、フーリエ級数展開の式を見てみましょう。

$$ c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\, d\theta $$

$$ f(\theta) = \sum_{n=\infty}^{\infty} c_ne^{in\theta} $$

こちらの式を使うことになります。

フーリエ級数とフーリエ変換と離散フーリエ変換について表にまとめると以下のようになります。

| データの周期性 | 連続かどうか | 周波数 | |

|---|---|---|---|

| フーリエ級数展開 | 周期的 | 連続 | とびとび |

| フーリエ変換 | 非周期的 | 連続 | 連続 |

| 離散フーリエ変換 | 非周期的 | 離散的 | とびとび |

フーリエ級数展開⇒離散フーリエ変換

まず、少し時間tで式を変換してみます。

$\theta=\frac{2 \pi}{T} t \quad \Longleftrightarrow \quad d \theta=\frac{2 \pi}{T} d t .$とおくと、

- $ t=0 ⇒ \theta=0 $

- $ t=T ⇒ \theta=2\pi $

となります。

これは、時間$t$がちょうど1周期$T$進むと、角度 $\theta$ は $2\pi$ 回転する という対応関係を表しています。

これを使うと、$c_n$は以下のように変換できます。

$$\begin{aligned}

c_n & =\frac{1}{2 \pi} \int_{-\pi}^\pi f(\theta) e^{-i n \theta} d \theta \\\\

& =\frac{1}{2 \pi} \int_{0}^{T} f\left(\frac{2 \pi}{T} t\right) e^{-i n \frac{2 \pi}{T} t} \frac{2 \pi}{T} d t \\\\

& =\frac{1}{T} \int_{0}^{T} f\left(\frac{2 \pi}{T} t\right) e^{-i \frac{2 \pi n}{T} t} d t

\end{aligned}$$

この積分範囲だけど$[0,2\pi]$でも $[−\pi,\pi]$でも結局同じ意味なので、$T$に変えた時に$[0,T]$になっています。

$f\left(\frac{2 \pi}{T} t\right)$については、

$$f\left(\frac{2 \pi}{T} t\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i n \frac{2 \pi}{T} t}=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{2 \pi n}{T} t}$$

となります。

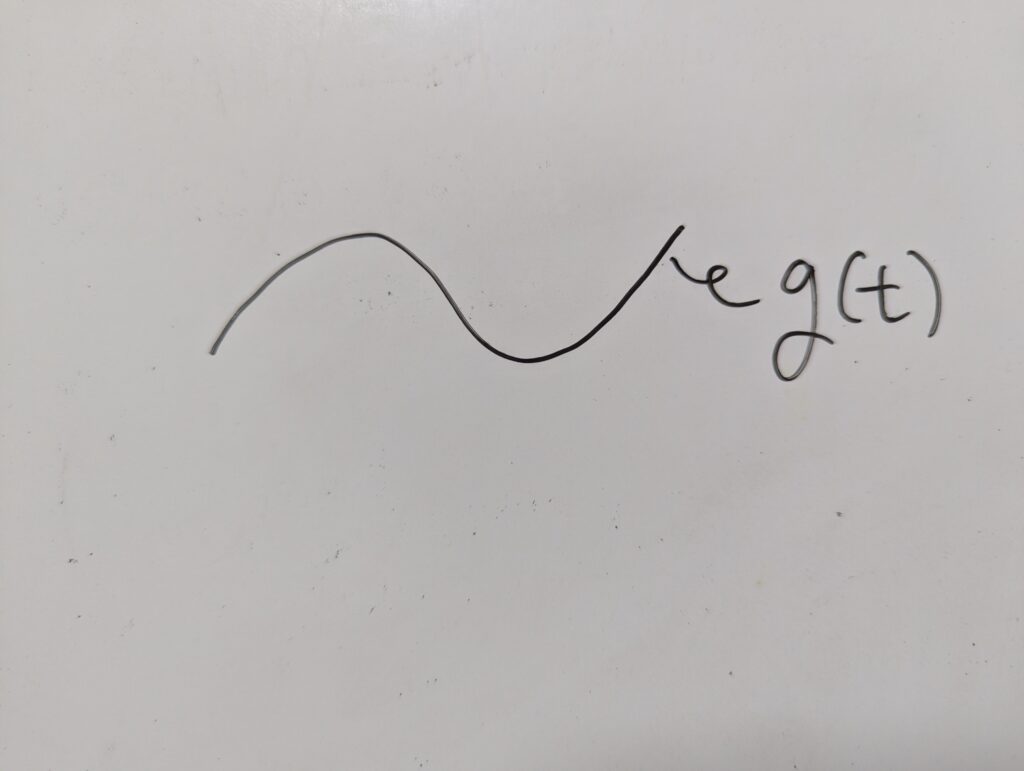

$$ g(t) = f\left(\frac{2 \pi}{T} t\right) $$

として整理すると、

$$ c_n =\frac{1}{T} \int_{0}^{T} g(t) e^{-i \frac{2 \pi n}{T} t} dt $$

になります。

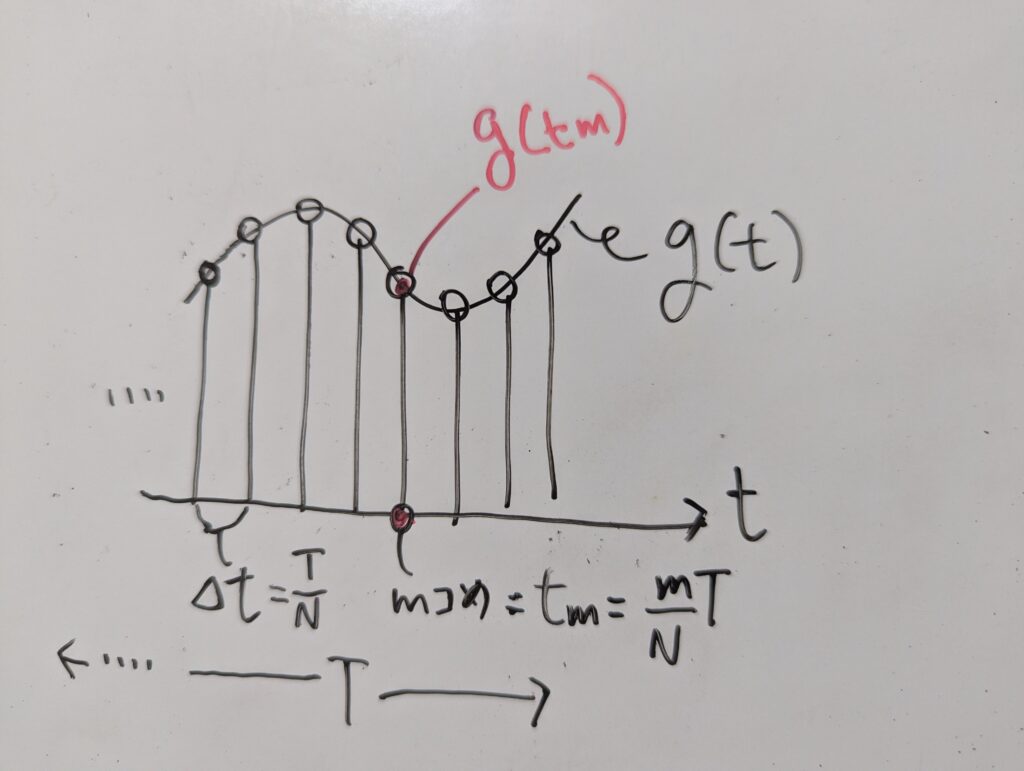

ここで、以下の図をイメージします。

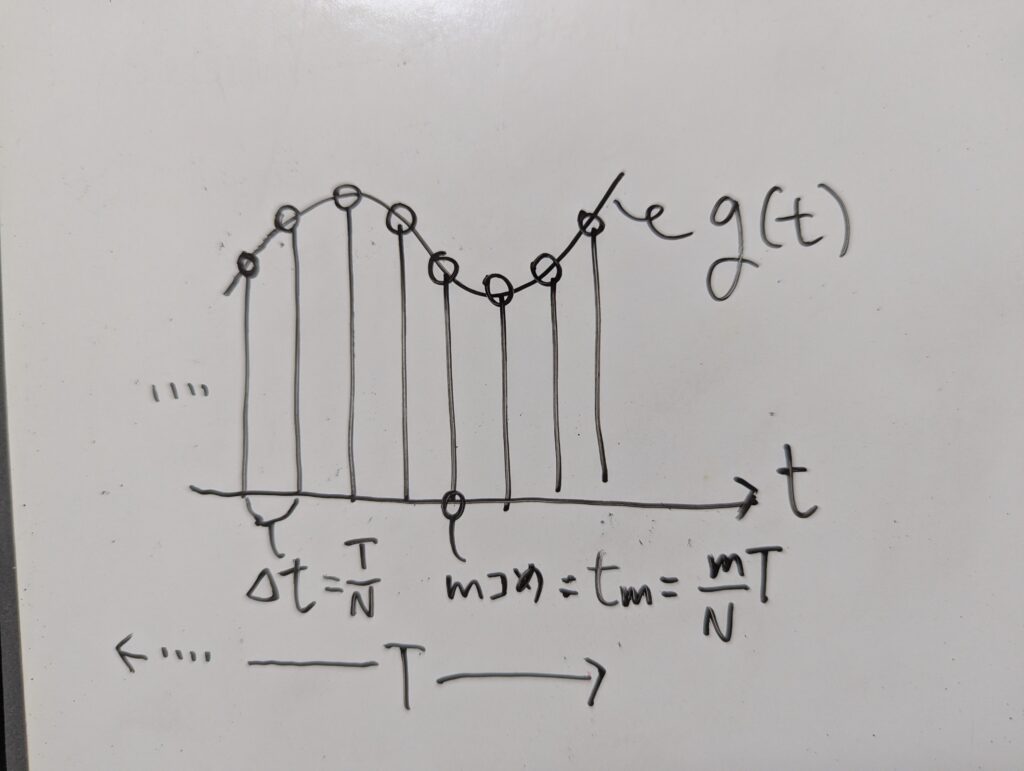

さて、実際の計算では有限個のデータしか扱えないので、周期を $T$、サンプル数を $N$ とすると、区間 $(0,T)$ 等間隔に $N$点サンプリングすることになります。

1区間の幅は

$$\Delta t=\frac{T}{N}$$

となります。

また、$m$個めの$t_m$は

$$ t_m=\frac{m T}{N}, \quad n=0,1, \ldots, N-1 $$

となります。

ここまでを上記のイメージ図のグラフに追記すると以下のようになります。

サンプルの値は$ x[m]=g(t_m) = g(\frac{mT}{N})$です。

これもグラフに追記してみます。

フーリエ級数の積分は以下のようになります。

$$ c_n=\frac{1}{T} \int_0^T g(t) e^{-\frac{i 2 \pi n t}{T}} dt $$

積分の定義より

$$\int_0^T g(t) e^{-\frac{i 2 \pi k t }{T}} d t \approx \sum_{m=0}^{N-1} g\left(t_n\right) e^{-\frac{i 2 \pi k t_{m}}{T}} \Delta t = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-\frac{i 2 \pi m n}{N}} \frac{T}{N}$$

よって$c_n$は

$$ c_n \approx \frac{1}{T} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-\frac{i 2 \pi m n}{N}} \frac{T}{N} = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-\frac{i 2 \pi m n}{N}} $$

となります。

これで離散フーリエ変換を求めることができました。

次に実際に離散フーリエ変換をプログラムで試していこうと思うのですが、今のままだと計算量が$O(N^2)$になってしまい、たくさん計算しなければなりません。

そこで、FFT(fast Fourier transform / 高速フーリエ変換)というアルゴリズムを使います。

FFTについて

FFTを使うと計算量が$O(N^2)$から$O(N\log{N})$へと改善できます。

$$\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-\frac{i 2 \pi m n}{N}}$$

をいかに効率よくとくかを考えます。

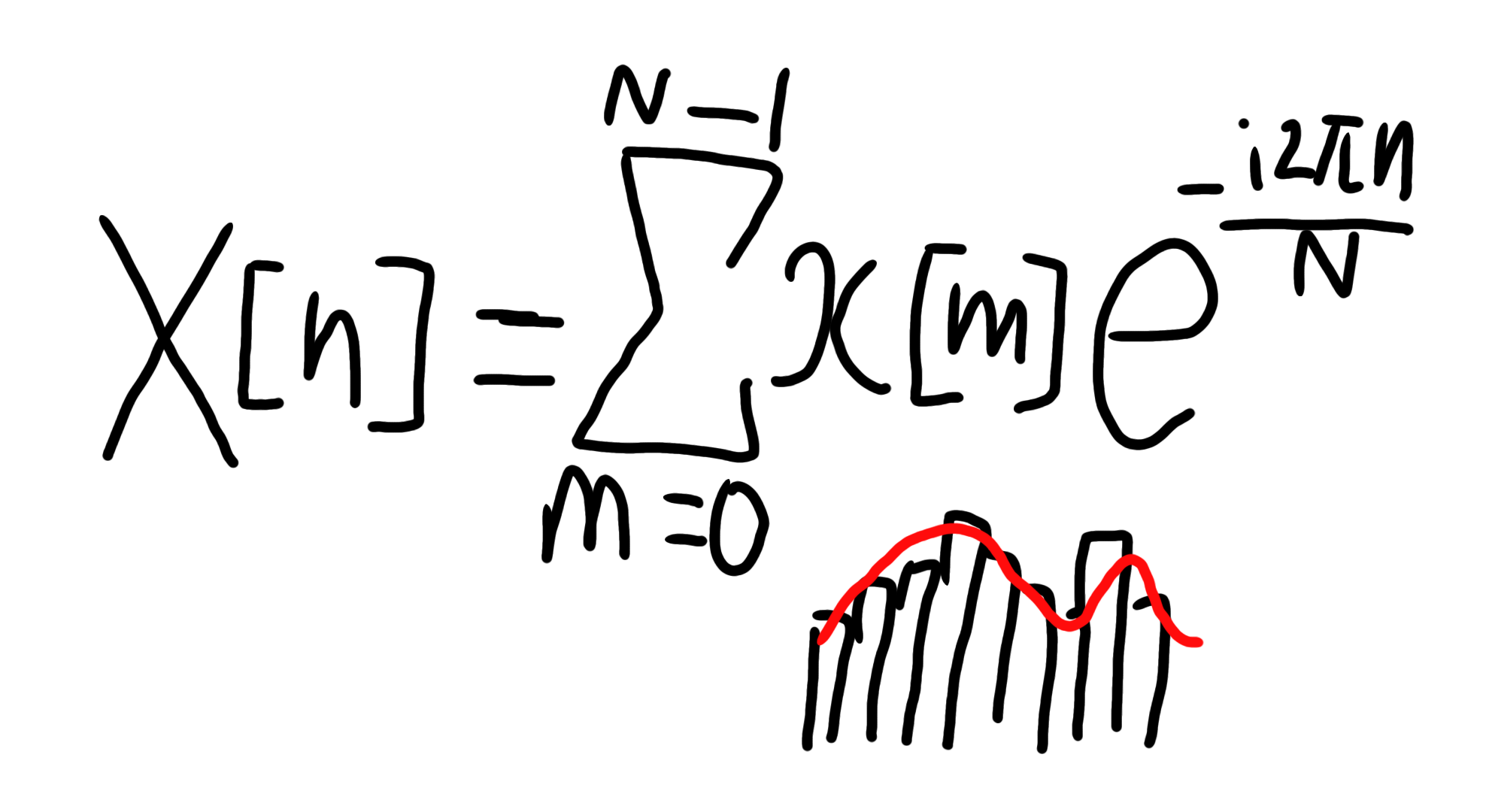

$\frac{1}{N}$は計算量には関係ないので、

$$ X[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-\frac{i 2 \pi m n}{N}} $$

とおいて、この$X[n]$を効率よく解きます。

普通に解くと、

- $n$(周波数インデックス)を0からN-1個計算する必要がある⇒つまり出力がN個ある。

- 各$c_n$をそれぞれ計算するとなると、入力の全サンプル$x[m]$ ($m=0,\dots,N-1$)を使って和をとる

- よって$N^2$ の計算量になる。

- 出力 $X[0]$ を求めるとき:N 個の積和

- 出力 $X[1]$ を求めるとき:N 個の積和

- …

- 出力 $X[N−1]$ を求めるとき:N 個の積和

で、$N^2$ の計算量になるって感じです。

FFTは偶数番目と奇数番目に分けて離散フーリエ変換をしていく流れになります。

例えば、入力データが8個の場合、

$$x = [x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7]$$

DFT の計算式は以下のようになります。

$$X[n]=\sum_{m=0}^7 x[m] e^{-i 2 \pi m n / 8}, \quad n=0, \ldots, 7$$

これを愚直に計算すると 8×8=64 回の計算が必要です。

つまり8の2乗ですね。

ここで、偶数番目と奇数番目にわけて、それぞれに対してDFTを行う処理を繰り返します。

今回の場合は1回目の分割で、

- 偶数番目:$x[0],x[2],x[4],x[6]$⇒DFTをして$E$(長さ4)が求まる

- 奇数番目:$x[1],x[3],x[5],x[7]$⇒DFTをして$O$(長さ4)が求まる

元々は「8点のDFT」だったけど、これで「2つの4点のDFT」になります。

2回目の分割では、それぞれの長さ4のDFTをさらに分割します:

- $E$ は「偶数偶数」「偶数奇数」に分割(それぞれ長さ 2)

- $O$ も同様に分割(それぞれ長さ 2)

この時点で4つの長さ2のDFTになります。

3回目の分割も同様の処理をしていきます。

「長さ2のDFT」は「長さ1のDFT×2」に分割できます。

長さ1の DFT は「ただのコピー」なのでここで分割終了。

このようにすることで計算量が$O(N\log{N})$になります。

と、ここまでつらつらと書きましたが、実際にFFTをするときはpythonではライブラリが用意されているだけなので、簡単に済みます。

最後に

今回は、フーリエ変換では連続な関数にしか使えないことから、離散フーリエ変換を求めてみました。

さらにFFTも言及してみました。

次回以降でpythonを使った実践をしてきたいと思います。